掲示板 Mar.2023

blur_linear春の養生と東洋医学

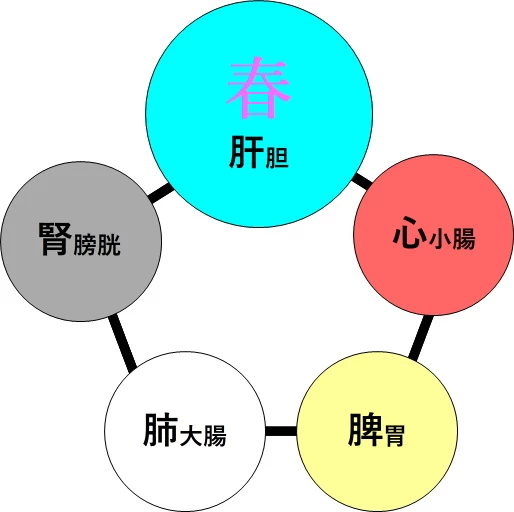

春は東洋医学では五臓のうち「肝」と関係性が強いと考えられています(図)。一般的な肝臓の働きとしては、蛋白の合成・栄養の貯蔵、有害物質の解毒・分解、食べ物の消化に必要な胆汁の合成・分泌ですが、東洋医学では、疏泄、蔵血という働きになります。

体の生理的機能は気の運行と関係していて、肝は気の運行を調整し栄養や老廃物の調整をしたり、血液を貯めたり流したりなどの循環の調整を行っています。

「東洋医学は、つながりとバランスの医学です」

体調不良や管理に鍼灸治療

立春は春の始まり

暦では立春(2月上旬)~立夏(5月上旬)までのおよそ3か月間が春となります。

春は、冬の陰気から陽気が高まる時で、草木が芽吹くように気血がめぐり、心身共に元気になる時期ですが、陽気が高まり過ぎたり、反対に弱くなると体調がすぐれなくなります。例えば、肝の力が弱く血が不足するとイライラなど心が不安定になったり、めぐりが滞ると肩こりや筋肉のひきつりなどを起こすようになります。

体の働きも芽吹く草木と同じように自然とつながっています。冬に貯めたエネルギーを解放しながら体に活力を与えていきますが、同時に老廃物も排出し代謝を盛んにしていきます。

入学、入社など年度替わりでの環境の変化はストレスなります。肝の働きを助けるように睡眠、食事、運動など生活習慣を見直し過ごすようにしましょう。

春の食養生

春の旬の食べ物(春菊、たけのこ、セロリ、菜の花、ごぼう、小松菜など)を取り入れた食事は、肝の働きを改善し、気血をめぐりを助けます。また、「酸味」も有効ですので、酢や柑橘系の果物、梅干しなども合わせて摂るようにしましょう。

暦や旬というと現代の生活の中では、古い習慣のように感じてしまいますが、暦や旬は、自然環境と体をつなぎ、楽しく健康に生きるための指標になります。

院内に掲示している内容を加筆し掲載しております。

健康ライフ情報

local_libraryニュースレター

関節や筋肉のケガや痛み、体の健康についてなど接骨院・鍼灸院の情報誌「日々是はり灸接骨日和のニュースレター」のトップページです。

local_libraryピックアップ

ニュースレターで取り上げたケガや障害などで使われるツボや筋肉、運動などをピックアップして掲載しています。

articleケガ・痛み別での掲載

肩・腰・手腕・脚・健康とニュースレター、ピックアップを分類して掲載してあります。

fitness_center運動・体操

健康を保ち元気に過ごすためには、運動や体操は大切です。

ケガの予防、加齢による体力低下の予防、ケガから復帰など筋力トレーニング、ストレッチなどの運動・体操を掲載してあります。

sentiment_very_dissatisfiedケガと障害の治療

日常生活やスポーツでのケガや障害を首や腰、肩、肘、手首、膝、足首、股関節など部位別で原因や症状、治療方法などを掲載しております。

article東洋医学

東洋医学の基礎や鍼灸・あん摩指圧マッサージ治療の基本となる経絡と経穴について由来やツボの位置、作用などを掲載しています。

thumb_up接骨院・鍼灸院

「ケガを治す、体を整える、体調を改善する」、接骨・鍼灸院の内容とかかり方の説明ページ

help鍼灸・吸角施術とは

鍼と灸、吸角(カッピング・吸い玉)を使用して刺激を行い、ケガや病気の治療やリラクゼーション、コンディションを行う施術です。

createゆるりと月記

月単位での掲載で、接骨・整骨、鍼灸施術の治療だけでなく、健康についてや趣味や出来事など、広くゆるくですが書いています。